Aus gegebenem Anlass eröffne ich einen solchen Thread einmal, um zu diskutieren, ob und was für einen Druck Amateurspieler ertragen müssen.

Auch hier geht es um den Druck, der intern aus dem Verein von Funktionären und Trainern kommt, aber auch schon medialen Druck, der sich zwar im Amateurbereich in Grenzen hält, aber vorhanden ist - je nach Spielklasse mehr oder halt weniger.

Selbst im Jugendbereich wird in den höheren Spielklassen, wo der Spieler schon einige Euros verdient viel erwartet und auch hier kommt dadurch eventuell gewisser Druck auf.

Wenn ich mir die Beiträge zum Beispiel im "Wie lief euer letztes Spiel" durchlese, fällt mir immer wieder auf, wieviel Druck sich die einzelnen Personen selber auferlegen.

Ich bin wirklich auf eure Meinungen gespannt und vorallem auch darauf, wie jeder einzelne von euch sich in diesen Situationen fühlt, wie er mit dem "Druck" umgeht und vor allem, ob auch darüber gesprochen wird.

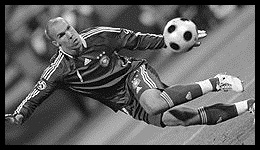

In stillem Gedenken an Spideratze und Robert Enke.

In stillem Gedenken an Spideratze und Robert Enke.

Zitieren

Zitieren

!

!

.

.